労災で負ったケガや病気が症状固定を迎え、後遺障害に認定された際に届くのが後遺障害支給決定通知です。これは、治療が一段落したタイミングで届くため、多くの方にとって重要なターニングポイントになります。

本記事では、この支給決定通知の確認ポイントや、後遺障害等級がどのように決められるか、実際の受給までの手順をわかりやすく紹介します。後遺障害支給決定通知の内容をしっかり理解することで、今後の申請や給付金の受取りをスムーズに進めることができます。

後悔しないために、通知の見方と手続きの流れをあらかじめ把握しておきましょう。

本記事を執筆した弁護士

目次

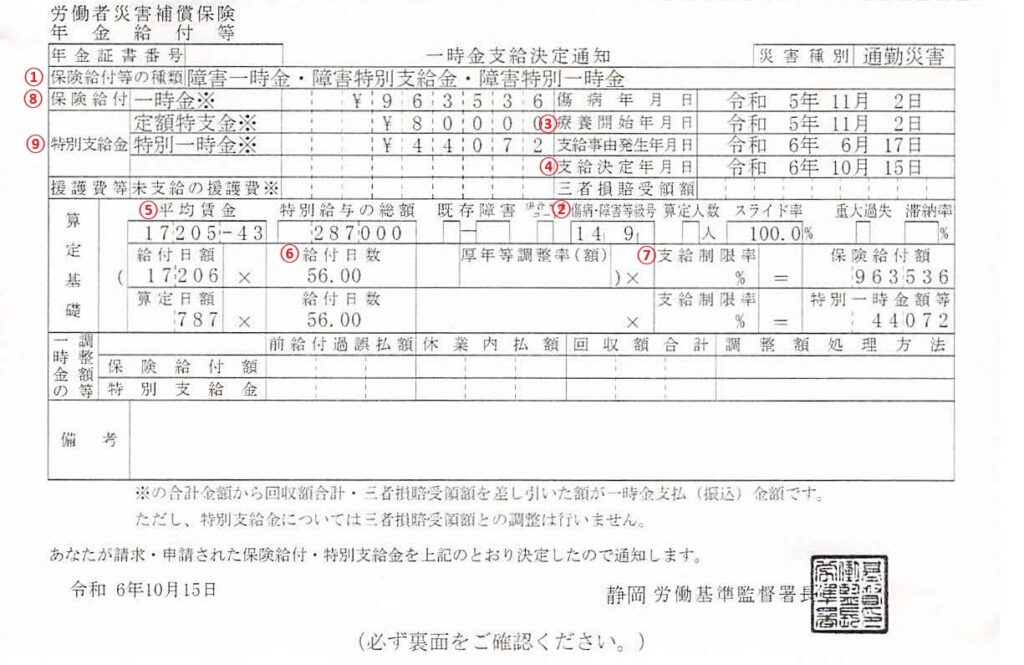

労災保険「年金給付等一時金支給決定通知書」の各項目解説

労災の後遺障害が認定されると支給決定通知書が届きます。通知書の読み方について、重要な項目に絞って番号を振って、順番に解説します。

①保険給付の種類

この欄には、あなたが受け取る労災給付の種類が記載されています。

例として、休業補償給付(休業中の収入補償)、障害補償給付(後遺障害が残った場合)、遺族補償給付(労災で亡くなった場合)などがあります。

②障害等級・傷病等級

障害が残った場合は「障害等級」、長期治療中の重度の状態では「傷病等級」が記載されます。

障害等級は1級〜14級まであり、1級が最も重く、等級によって給付金額(日数)が決まります。

障害等級に応じた補償金額等の詳細は以下の記事を参考にしてみてください。

③療養開始日

療養開始日は、労災による治療を始めた日です。通常は事故日か、最初に病院で診察を受けた日となります。

給付の計算期間や支給の基準となる重要な日なので、実際の事故日・初診日と一致しているか確認しましょう。

④支給決定年月日

労働基準監督署が給付を正式に決定した日です。

この日以降に振込が行われ、また不服申立てを行う場合の起算日にもなります。メモしておくとよいでしょう。

⑤平均賃金(給付基礎日額)

事故前3か月間の給与の平均を日額にしたもので、労災給付の計算の基礎になります。

この金額に応じて支給額が変わるため、事故前の収入と大きく異ならないか確認することが大切です。

⑥給付日数

給付基礎日額に掛ける日数を示しています。

障害等級に応じて定められており、例えば8級なら503日分、12級なら156日分などです。

休業補償の場合は、実際に休んだ日数が記載されます。

⑦支給制限率

労災事故の原因について、労働者の故意や重大な過失があった場合などに、給付が減額される割合を示します。

通常は「0%」で、減額なしです。もし数値が入っていれば、その理由を確認しましょう。

⑧保険給付額

労災保険から支給される本体の金額です。

給付基礎日額 × 給付日数 ×(支給制限率を考慮)で算出されます。

非課税で全額支給されます。

⑨特別支給金額

保険給付に加えて支給される「上乗せ給付」です。

社会復帰促進等事業によるもので、国から追加支援として支給されます。

たとえば障害特別支給金は等級に応じて8万円〜342万円、休業特別支給金は日額の20%などが支給されます。

この金額は会社から支払われる賠償金などから控除する必要がなく、別枠で受け取れますので注意してください。

確認すべきポイント

以上を前提にまとめると、通知書が届いたら、以下の点について確認しましょう。

- 給付の種類が申請内容と一致しているか

- 療養開始日が正しいか

- 平均賃金(給付基礎日額)が妥当か

- 給付日数が障害等級や休業日数と合っているか

- 支給制限率が0%であるか

- 保険給付額と特別支給金額の合計が想定と一致するか

通知書の保管について

この通知書は、今後の裁判などで必要になることがあります。

コピーを取り、原本は大切に保管しておきましょう。内容に疑問がある場合は、管轄の労働基準監督署へ相談してください。

後遺障害認定を受けるまでの手順

後遺障害として認められるまでの流れを押さえ、準備すべき事項を整理します。

後遺障害認定を受けるためには、まず症状固定という概念を理解しておく必要があります。多くの場合、治療の効果がこれ以上期待できない状態になったと医師が判断し、後遺障害診断書を作成します。その後、必要書類を労働基準監督署に提出し、監督署の審査を経て後遺障害等級が決定されます。認定結果は支給決定通知という形で手元に届くため、それまでのプロセスをしっかり踏んでおくことが大切です。

症状固定のタイミングと重要性

症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込めない状態と判断される時点を指します。ここで症状固定が遅れると、後遺障害の認定が後ろ倒しになり、給付の支給開始時期も遅れる可能性があります。逆に早すぎると、リハビリや通院を十分に行わないまま固定されてしまい、適切な等級がつかないリスクが生じます。医師とよく相談し、症状固定の判断を慎重に行うことが重要です。

後遺障害診断書の内容と依頼時のポイント

後遺障害診断書は、認定の可否や等級の決定に直結する非常に重要な書類です。医師が診断書を作成する際には、負傷の経緯や現在の症状、将来の見通しなどを正しく伝える必要があります。また、画像検査の結果や通院頻度など、客観的な事実を正確に反映させることで、後遺障害等級を適切に判断しやすくなります。記載に不備や矛盾があると、審査で不当な低い等級がついたり、追加書類が求められたりするため、医師と十分に打ち合わせをしておくことが大切です。

申請書類の準備と提出手続き

労災後遺障害の申請時には、後遺障害診断書のほか、被災状況を証明する書類や雇用関連の資料、必要に応じて発生した医療費の明細など、多数の書類を用意する必要があります。提出先は労働基準監督署となり、書類に不備があると認定に時間がかかる可能性が高くなります。書類のチェックリストや事前に監督署で入手できる説明資料などを活用し、提出タイミングを逃さないようにしましょう。

労働基準監督署での審査から認定まで

労働基準監督署では、受理した書類をもとに後遺障害の認定手続きを行い、必要に応じ医師や専門家の意見を踏まえて等級を決定します。審査期間はケースバイケースで、複雑な障害の場合は追加調査や面談が行われる場合もあります。最終的に監督署が等級を決定すると、支給決定通知が交付され、そこに後遺障害等級や給付内容が明記されます。

支給決定通知書の結果に納得できない場合には、不服申立ての手段もあるため、落ち着いて今後の対応を検討しましょう。

支給決定通知を受け取った後に確認すべきこと

通知を受け取ったら、先ほど説明したポイントについて確認し手続きや再検討を行う必要があります。

想定していた認定等級と異なる場合や、記載内容が不十分と思われる場合は、労働基準監督署や都道府県労働局に問い合わせを行うことができます。手元にある書類と通知の情報とを照らし合わせ、不足分や訂正箇所を見逃さないようにしてください。また、今後の生活設計や職場復帰に向けて支給内容を役立てるためにも、前もって疑問点を解消しておくことが大切です。

障害等級に不服がある場合の審査請求・不服申立

支給決定通知を見て、自身の後遺障害の症状や労働能力の低下度に対して、認定された等級が不当だと感じることがあります。その場合は、審査請求や不服申立の制度を利用することが可能です。審査請求は労働局に申立てを行い、再審査請求を経て最終的には裁判所で争う方法も用意されています。行動に移す際は、提出期限や必要資料を再度確認し、早めに準備を進めるのが望ましいでしょう。

支給金の振込時期・受取方法と注意点

支給金は決定通知の交付後、指定口座へ振り込まれるのが一般的ですが、初回振込までに数週間程度を要することが多いです。振込先口座の登録に誤りがあると手続きがさらに遅れる場合があるため、記載内容を再度確認しておきましょう。振込が確認できたら、通知書に記載されている金額と相違がないかを確かめ、不一致があれば速やかに監督署へ連絡してください。税金面での控除対象や確定申告の必要性などについても、早めに把握しておくと安心です。

後遺障害申請の時効と請求期限に関する留意事項

労災保険にも時効があり、支給決定後や症状固定後、一定の期間を超えると請求権が消滅してしまう可能性があります。通常は症状固定から5年を経過すると請求権が時効となるため、まだ請求していない人は早めの対応が重要です。ただし、個々の事情によって期限が異なる場合があるため、監督署や専門家に確認すると確実です。時効を過ぎてしまうと、適切な補償を得る機会を失うことになるため、早めの申請が肝要となります。

まとめ

労災の後遺障害支給決定通知は、等級や支給額、振込方法など非常に重要な情報を知らせるものです。まずは通知書の記載内容をよく確認し、疑問点があれば早めに労働基準監督署へ質問し、不服があれば審査請求などの手段を検討しましょう。後遺障害等級の認定プロセスや給付基礎日額の算定方法などを理解することで、適切な補償を受ける準備がしやすくなります。必要に応じて弁護士や社労士に相談しながら、将来にわたる生活を見据えるうえでも、後遺障害支給の情報を十分に活用していくことが大切です。

本記事を執筆した弁護士

無料相談の方法

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。

メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談、LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、

お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)

予約ページ(24時間受付)

LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。

予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。

よくある質問

Q相談可能な曜日、時間を教えてください。

事務所での面談、電話、Zoomの場合は、平日の10時~17時半です。お昼の時間帯も可能です。相談時間は30分~1時間程度です。

LINE、問い合わせフォーム(メール)でのご相談は24時間受付です。ただし、お返事には御時間をいただきますのでご了承ください。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり電話をしたりすることが難しいので、メールやLINEで相談や打ち合わせをすることはできますか?

メールやLINEでの相談も可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q家族が労災事故に遭ったのですが、他の家族が代わりに相談することはできますか?

はい。ご家族の方が代わりにご相談していただくことは可能です。お子様を連れて事務所にお越しいただいても構いません。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?

Qどの段階から費用が発生しますか?

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。