業務中に骨折をしてしまったので、会社に慰謝料を請求できるのか知りたい。

骨折をしてしまった場合の慰謝料の相場を知りたい。

会社に慰謝料等を請求するときの注意するべきポイントを知りたい。

この記事は、このようなことでお困りの方のために書きました。

本記事を執筆した弁護士

目次

労災で骨折した場合の基本的な流れと概要

業務中に骨折した場合、まずは労災保険の対象になるかどうかを確認し、必要な手続きや書類の準備を行う必要があります。

職場での作業や社用車を使っての移動など、業務上の行為中に骨折という重大なケガを負った場合は労災保険が適用されることがあります。労災認定を受けるためには、事故の発生時点で事業主の支配・管理下にあったか(業務遂行性)や、そのケガと業務との因果関係(業務起因性)がポイントとなります。

労災として認められるケースには、工場での機械操作中の骨折やオフィスでの転倒などさまざまですが、基本的には「業務中・通勤中の事故であり、労働とケガの因果関係がある」ことが前提です。証拠を確保するためにも、診断書や事故報告書などの書類をそろえておくことが大切です。

また、労災認定の手続きには会社側の協力や医療機関での書類作成が必要となります。早めに必要書類を提出して手続きを進め、適切な給付を受けられるよう準備しましょう。

会社の協力を得られない場合には、以下の記事を参考にしてください。

労災保険の対象になるケースとは

労災保険の対象になるケースは、一般的に業務遂行中だけでなく、通勤途中の事故でも認められる場合があります。例えば、自宅から職場までの移動経路上での転倒や交通事故などが該当することが多いです。

ただし、通勤のルートを大幅に逸脱しての個人的な用事の場合は認定されにくいなど、細かい要件があります。企業による指示や職務のための移動であれば認められる可能性が高まります。

労災保険を使えるかどうかは最初の大きな分岐点となりますので、事故の状況を正確に把握し、問題となりうるようでしたら、早めに弁護士等に相談するようにしましょう。

骨折が労災認定されるためのポイント

骨折が労災として認定されるには、業務と怪我の因果関係を明確に示すことが重視されます。具体的には、いつ・どこで・どんな業務をしていたか、ケガの発生状況はどうだったかなどを詳細に記録しておくことが大切です。

診断書と事故報告書はもちろんのこと、目撃者がいる場合は証言を確保することも有効です。実際に労災認定の可否を左右するのは事実関係の裏付けであり、時間が経過すると証拠を集めるのが難しくなるケースもあります。

最終的な認定は、労働基準監督署が行いますが、不備があると手続きが長引くこともあるため、早期に必要書類を揃えて申請を進めるとスムーズです。

労災保険で受けられる給付の種類

労災保険では、治療費や休業補償などを含む多岐にわたる給付が用意されています。

骨折の治療には通常、手術やリハビリ、通院などが必要になります。これらの費用をまかなうための補償制度として、労災保険の給付は大きな役割を果たします。基本的には、労働者が安全に働ける環境を確保するために国が定めている制度なので、認定が下りれば治療費や休業補償など様々な補償を受け取ることができます。

給付を受ける際には、申請書類や医療機関での証明書などをそろえ、労働基準監督署に提出する流れです。特に長期治療が必要な骨折においては、休業補償給付をはじめ、他の社会保険制度では対応しきれない部分もサポートされる利点があります。

会社での手続きがスムーズに進まない場合は、弁護士に相談しながら進めることも選択肢になります。また、後で説明しますとおり、労災事故の発生について会社にも責任が認められる場合には、労災保険給付に加えて会社側への賠償請求も検討する必要があります。

療養(補償)給付と休業(補償)給付

骨折後の治療には手術費や入院費、通院費などさまざまな費用がかかります。療養(補償)給付は、そうした治療費全般を労災保険が負担する制度であり、多くの場合、本人負担がなくなります。

一方、休業(補償)給付は、怪我によって就労が困難になった期間の給付を指します。平均賃金の一部が休業補償として支給されるため、収入ダウンを一定程度カバーしてくれます。

労災保険による給付は、業務が原因で起きた損害を迅速に救済する目的があり、労働者にとって安心できる大きな支えとなります。

後遺障害(補償)給付とその認定基準

骨折後に後遺症が残るケースでは、後遺障害認定を受けることによって追加の補償が受けられます。後遺症が仕事や日常生活に大きく影響を及ぼす場合、後遺障害等級に応じて給付額が決まり、長期的な収入減などをカバーする役割があります。

ただし、後遺障害の認定は医学的な判断に基づいて行われるため、医師の診断書や検査結果など客観的な証拠を採用して慎重に審査されます。適正な等級が認められなかった場合は、判断に異議を申し立てる方法(審査請求)もあります。

骨折による後遺症は、関節の可動域制限や痛みなどが残ることが多いため、治療後でも症状固定の時点でしっかりと医師と相談して手続きを進めることが大切です。

自賠責保険・健康保険との関係と注意点

通勤中の交通事故など、第三者の過失が絡む場合には、自賠責保険や健康保険との関係を整理しなければなりません。

健康保険は、本来業務以外での怪我や病気に適用されることが多いですが、労災保険が認められる業務中・通勤中のケガであれば、健康保険は使用できません。誤って健康保険を使ってしまった場合は、健康保険が支払った治療費について、健康保険へ返還する必要があります。

重複受給が問題になると、後日返還を求められる可能性もあるため、事故の内容を正確に把握し、どの保険が適切かを慎重に判断しましょう。

会社に慰謝料等を請求ができる場合

労災保険給付だけでなく、会社側の安全配慮義務違反が認められると、慰謝料を含む損害賠償を求めることが可能です。

簡単に言えば、その労災事故が発生したことについて、会社にも責任が認められる場合(例えば、事故が起きた機械に不具合があったのに放置していた、研修が不十分であったなど)、会社に対して慰謝料を請求することが可能です。

業務中の事故で骨折をした場合、会社に過失があると認定されれば、労災保険給付とは別に損害賠償を請求することができます。これは、会社が安全な環境を提供し、従業員が安心して働けるようにする義務を怠った場合に発生する責任を追及する形です。

ただし、全ての事案で会社側の安全配慮義務違反が認められるわけではありません。被災労働者自身の過失や予期できない不可避の事故など、状況により判断が分かれます。

実際に慰謝料を含む損害賠償を請求する場合は、会社と交渉し合意に至る示談の方法や、必要に応じて裁判での紛争解決も視野に入れましょう。

労災からは慰謝料は補償されない

労災保険には慰謝料の制度自体が設けられていません。そのため、大きな精神的苦痛や肉体的な痛みに対しては、会社側に対して別途、不法行為に基づく損害賠償として請求を行う必要があります。

具体的には安全配慮義務違反による損害賠償請求の一部として、後遺障害が残るほどの重大な後遺症や長期療養などが発生した場合、慰謝料を請求することが可能です。

安全配慮義務違反と認定されるケース

安全配慮義務違反は、会社が本来行うべき安全管理を怠ったと判断される場合に成立します。例えば、高所作業の際の安全ベルト着用義務を守らせていなかったり、危険箇所の柵設置を怠ったりといった場合です。

これらの管理不備が直接の原因となって従業員が骨折した場合、安全配慮義務違反として認められやすくなります。危険を未然に防ぐ体制を整えるのは会社にとって最重要課題のひとつです。

ただし、被災した従業員自身が安全装備を怠ったようなケースでは責任割合が変動するため、状況証拠の整理がポイントになります。

事故状況ごとの安全配慮義務違反に関する裁判例については、以下の記事で解説していますので参考にしてみてください。

過失の有無で変わる損害賠償の内容

損害賠償は基本的に過失割合におうじて責任を分担する仕組みです。会社と被災労働者それぞれに一定の過失が認められる場合、その割合に応じて最終的に支払われる賠償額が減額されることがあります。

例えば、現場で定められた安全手順を無視していたなど、被災労働者側の過失が大きければ、会社が支払う損害賠償の金額も減る可能性があります。

過失割合によって、最終的に得られる賠償金額が大きく変わってきます。

例えば、話を単純化して、トータルで慰謝料や逸失利益などが1000万円認められるケースで被災者の過失が40%認められた場合、400万円減額となってしまう可能性があります。

そのため、過失割合が問題となるケースでは、過去の裁判例なども調査して、適切な過失割合が認定されるようにすることが重要です。

損害賠償で請求できる項目の一覧

会社に対する損害賠償請求では、慰謝料のほかにも治療費、休業損害、逸失利益など、労災保険だけではまかないきれない損害が生じていれば、その部分についても請求できます。

例えば、骨折による長期の通院が必要になった場合の通院交通費や、看護が必要な場合の付添看護費用なども請求対象となります。実際にどこまで認められるかは、裁判例や交渉次第です。

将来的に仕事に支障をきたす場合は、後遺障害によって減少した収入の逸失利益も含めて検討されます。各項目をまとめて漏れなく整理することが大切です。

骨折における慰謝料の内訳と相場

骨折事故で請求される慰謝料には入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などがあり、相場は怪我の程度や治療期間によって変動します。

骨折が長引き、治療期間が延びると、入通院の負担や精神的ストレスも大きくなります。慰謝料はそうした苦痛に対する金銭的な補償です。

また、後遺障害が残った場合には、通院に関する慰謝料とは別途、後遺障害慰謝料についても会社に対して請求することができます。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、実際の通院日数と治療期間によって算定されるのが一般的です。

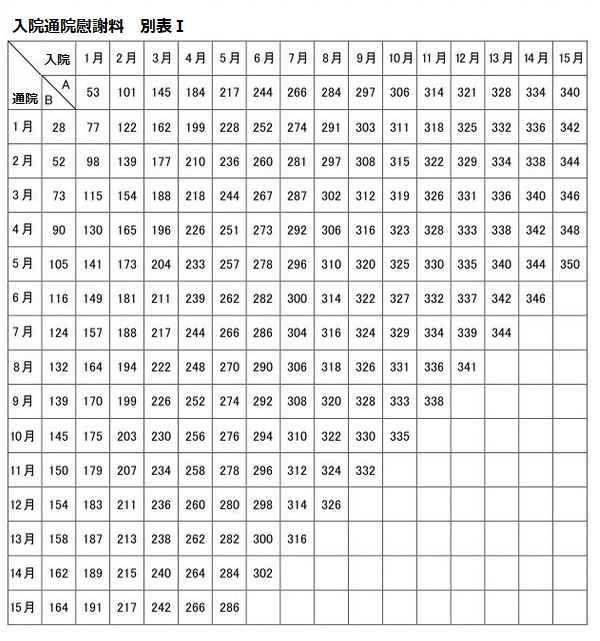

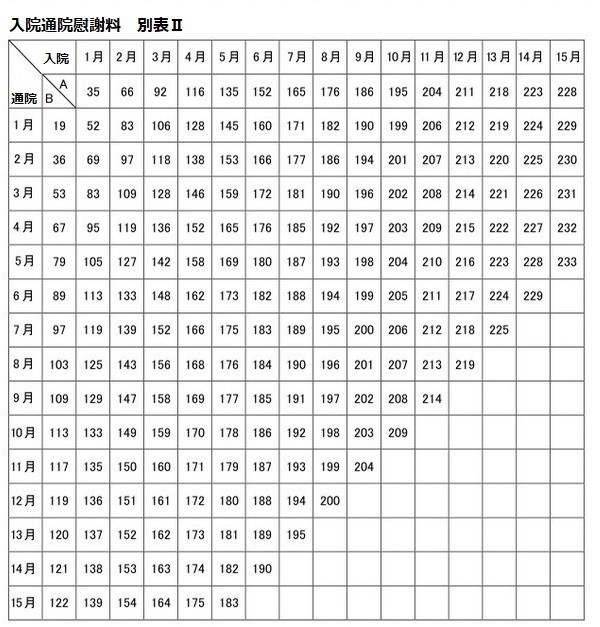

具体的には、以下の計算表にしたがって計算されます。

裁判実務では、基本的には、この表に基づいて慰謝料が計算されることになりますので、この表の見方について解説します。

まず、入院通院の慰謝料を計算する際には、原則として、別表Ⅰの表を使います。

ただし、むちうち症で他覚所見(画像上の異常などの客観的な所見のことです。)がない場合には、別表Ⅱを使うことになります。

そして、入院や通院の有無によって、以下のように場合分けされます。

【入院をして退院後に通院をしていない場合】

表の「入院」欄にある入院期間に対応する「A」欄の金額が入院慰謝料の基準となります。例えば、2か月間入院していた場合は、101万円です。

【入院をして退院後に通院をした場合】

「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額が入院通院慰謝料の基準となります。例えば、1か月入院した後に3か月間通院した場合は、115万円です。

【通院のみの場合(入院がない場合)】

「通院」欄にある通院期間に対応する「B」欄の金額が通院慰謝料の基準となります。例えば、6か月通院した場合は、89万円です。

ただし、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、実通院日数の3倍程度(別表Ⅰの場合)、3.5倍程度(別表Ⅱの場合)を慰謝料計算のための通院期間の目安とすることがあります。

また、あくまで目安に過ぎませんので、事案によって、慰謝料の金額が増減することもあります。

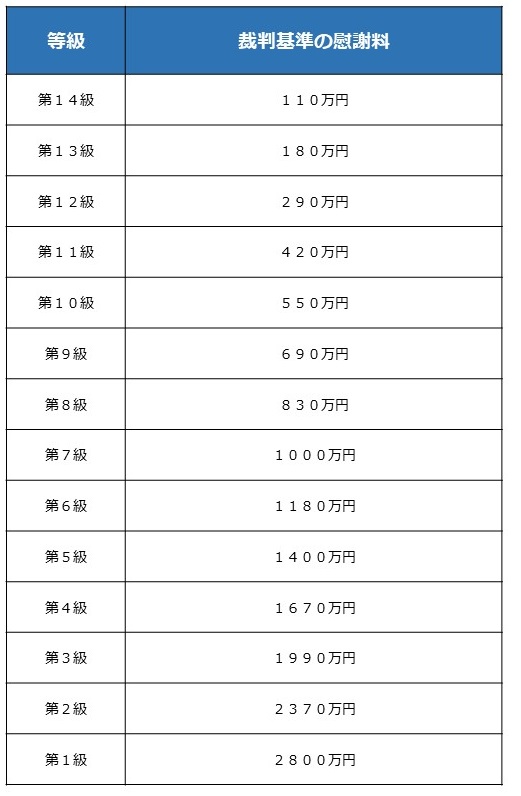

骨折による後遺障害慰謝料の相場

骨折後に機能障害や痛みが残り、後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料が発生します。等級が重いほど支給される金額は高額になり、身体の部位によっても違いがあります。

会社に対して請求する後遺障害慰謝料の相場は、次のとおり、認定された等級ごとの相場があります。

例えば、骨折により、骨折部位に痛みやしびれが残ってしまった場合は、14級または12級が認定される可能性があります。

14級と12級の区別は、簡単に言えば、痛み等を裏付ける画像上の異常所見(骨折部分がきれいにくっついていない等)がある場合が12級、異常所見は無いが事故状況や治療状況等から神経症状が残ることが医学的に説明可能な場合は14級となる可能性があります。

また、骨折により関節の可動域制限や骨の変形等が残ってしまった場合には、より上位の等級が認定される可能性があります。

死亡事案における慰謝料の相場

骨折に限らず、労災事故によって被災者が死亡した場合は、遺族へ支払われる死亡慰謝料が発生します。その金額は被害者の立場や家庭状況によって大きく異なり、一家の支柱が死亡した場合は高額になりやすい傾向があります。

裁判所基準では数千万円に及ぶ例もあり、被害者の遺族の生活や心痛の度合いを考慮して算定されます。会社側の安全配慮義務違反が重大であれば慰謝料がさらに上乗せされることもあります。

万が一の死亡事案は、遺族への影響も甚大なため、より早期の専門家相談が必要となるでしょう。

損益相殺・示談に関するポイント

労災保険給付と損害賠償を併せて受け取る場合や、会社や保険会社と示談する際には、損益相殺や時効に注意が必要です。

労災保険と会社からの損害賠償の両方を請求する場合、それらの重複部分があれば損益相殺の対象になる場合があります。

また、会社や保険会社と示談交渉を行う際は、後遺障害の程度や過失割合、労災給付の内訳をすべて把握した上で交渉にあたる必要があります。一度示談が成立してしまうと、基本的には後から内容を変更するのは困難です。

時効については、事故の発生日から一定期間が経過すると請求が不可能になるケースがあります。早めに手続きを進め、証拠を十分そろえることが重要となります。

労災保険給付と損害賠償の関係(損益相殺)

労災保険で既に支払われた分は、損害賠償請求上もその部分については「損害が補てん済み」とみなされるのが一般的です。この考え方を損益相殺と呼びます。

そのため、治療費や休業補償など労災保険がカバーする範囲は、会社側へ損害賠償を請求する際に重複しないようしましょう。

ただし、例えば、休業損害や逸失利益の特別給付金については、損益相殺の対象となりませんので、会社へ請求する際に控除する必要はありません。損益相殺の対象となるものと対象とならないものをきちんと整理する必要があります。

いずれにせよ、慰謝料や逸失利益に関する損害計算や交渉は複雑ですので、損をしないためにも、弁護士への依頼をお勧めします。

会社や保険会社との示談交渉の流れ

示談では、まず被災者側が損害額や過失割合を整理したうえで請求し、会社側や保険会社との話し合いを進めることになります。労災保険で認定された事実や後遺障害の有無など、あらかじめ把握した資料をもとに交渉を行います。

交渉中は感情的にならず、客観的な数字や証拠を提示し、相手方の主張も確認することが大切です。場合によっては複雑な法律問題が絡むので、弁護士に依頼することも有用です。

合意に至ったら示談書を作成し、双方が署名・押印することで正式に示談成立となります。示談成立後は原則として追加の請求は難しくなるため、慎重に内容を精査する必要があります。

第三者行為災害への対応と注意点

同僚など第三者の不注意による骨折事故の場合、会社と加害者側双方との交渉が必要になります。

労災事故だからといって、常に会社だけが相手になるとは限りません。とくに同僚や外部の業者が原因となって起きた事故では、会社だけでなく加害者本人やその保険会社とも話し合いを行う必要があります。

このような第三者行為災害においては、損害賠償を直接加害者に請求するか、労災保険を利用するか、もしくは両方を組み合わせるかで最適な手続きが変わります。

さらに、会社の安全配慮義務違反がある場合は、会社側への請求も検討するなど、複数の責任主体が絡む複雑なケースも少なくありません。

同僚同士の不注意で起きた骨折事故の処理

同僚のミスや不注意によって骨折した場合でも、まずは労災保険の適用を検討します。業務中であれば労災の対象になる可能性が高いです。

加害者側に重大な過失がある場合、被災労働者が直接賠償請求を検討することもできますが、同僚との関係や職場環境を考慮して慎重に進める必要があります。

会社がその場で示談を進めるケースもありますが、適切な補償を得るためには事故発生時の記録や医療費の詳細などをしっかり押さえておきましょう。

会社・加害者側の保険会社との交渉術

保険会社は損害を最小限に抑える方向で示談を進めることが一般的です。そのため、被災者側が適切な書類や証拠を示し、正当性を主張することが重要になります。

会社の保険と加害者個人の保険が重複する場合もあるため、どの範囲をどちらの保険でカバーするかを明確にする必要があります。

もし提示された示談案が妥当かどうか判断に迷った場合は、弁護士に相談して専門的な意見を得るのが望ましいです。

まとめ:労災骨折の慰謝料相場と正当な補償を得るために

骨折による労災請求は手続きや認定基準が複雑ですが、正しい知識を身につけ適切に対処することで、より適正な補償と慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

業務中の骨折は、労災保険給付として治療費や休業補償が受けられる反面、慰謝料の請求には会社側の安全配慮義務違反など追加の要件が必要です。骨折の被害が大きいほど、後遺障害認定や長期休業による逸失利益の問題など、検討すべき点が増えます。

また、会社だけでなく第三者の過失がある場合や、労災保険と自賠責保険などの調整が必要なケースも少なくありません。示談や損益相殺、時効など法的に複雑な手続きが絡むため、状況に応じて弁護士へ相談するのも一つの選択肢です。

正しい情報と適切な行動が、将来の生活への不安や経済的負担を軽減する一歩につながります。不当な扱いを受けないためにも、しっかりと準備を整え、専門家の力も活用しながら自分に合った方法で進めていきましょう。

本記事を執筆した弁護士

無料相談の方法

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。

メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談、LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、

お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)

予約ページ(24時間受付)

LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。

予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。

よくある質問

Q相談可能な曜日、時間を教えてください。

事務所での面談、電話、Zoomの場合は、平日の10時~17時半です。お昼の時間帯も可能です。相談時間は30分~1時間程度です。

LINE、問い合わせフォーム(メール)でのご相談は24時間受付です。ただし、お返事には御時間をいただきますのでご了承ください。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり電話をしたりすることが難しいので、メールやLINEで相談や打ち合わせをすることはできますか?

メールやLINEでの相談も可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q家族が労災事故に遭ったのですが、他の家族が代わりに相談することはできますか?

はい。ご家族の方が代わりにご相談していただくことは可能です。お子様を連れて事務所にお越しいただいても構いません。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?

Qどの段階から費用が発生しますか?

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。